繽紛的群島織行 — 鄧紹辰 印尼織物之旅

時間:2025/3/15 sat.

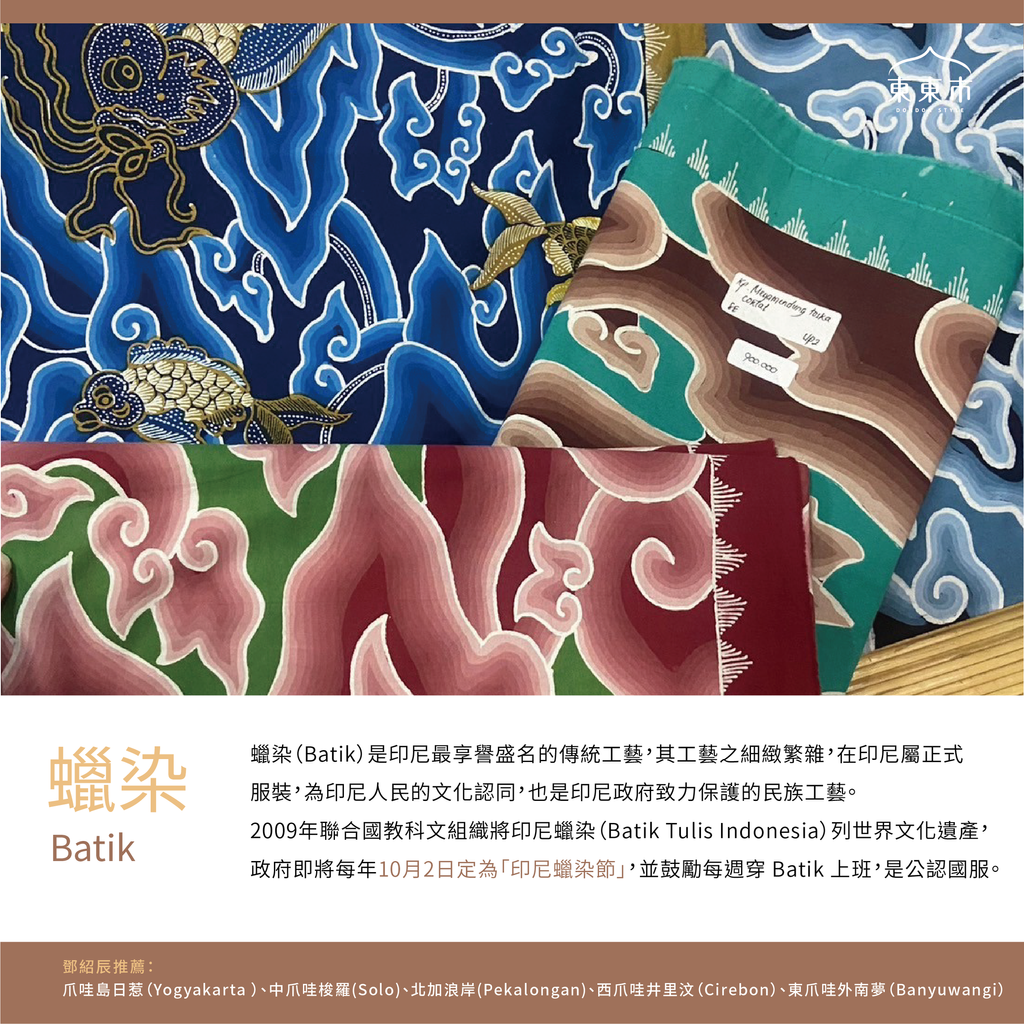

場次: 13:00-15:00 蠟染場(Batik)世界文化遺產

15:30-17:00 伊卡織場(Ikat)綁染織布工藝

地點:東東有藝市|台東市徐州街293號(寧波街交口,近東美館)

入場:單場500元,兩場合購800元。

- 講者:

鄧紹辰,臺南人,國立臺南藝術大學應用所纖維組就讀中,當代工藝、劇場與電影等藝術愛好者。

旅居駐地經驗豐富,曾於宜蘭的泰雅族部落駐村學習傳統地機織布,並曾參與四年臺東關山電光部落年度戲劇演出,擔任服裝設計與執行,協助樹皮布敲製與植物染戲服染製;近年關注東南亞與台灣的藝術文化脈動,2023-2024於印尼日惹藝術學院交換就學,活躍參在地文化交流,並前往全國各地的纖維染織工坊學習,深入開展與印尼的緊密關係。

喜愛源自於「人」的一切,渴望汲取經典的靈感,更願意擁抱新鮮事物,只要富有故事之處,總是欣喜前往,與各地社群建立連結,進而分享觸動與自我創作。

- 演講內容:

2023至2024期間,有幸在印尼交換了一整年,在日惹讀書同時也把握機會在印尼全國各地旅行,造訪了無數織品工坊與傳統村莊,從原本聚焦在爪哇蠟染與皮影戲的研究,拓展到群島的纖維工藝,從蘇門答臘島、巴淡島、爪哇島、峇里島、弗洛勒斯島、帝汶島、松巴島等地都有我旅程的足跡。

回臺灣前更獨自前往東努沙登加拉省(Nusa Tenggara Timur)的各大島上展開為期五週的伊卡織田野調查,獲得了超乎預期的豐碩成果,三座大島上到處都是織女的原住民居住地,不只親自拜訪多個傳統村莊,也做了簡單的訪談並實際從地方婦女手中購入織布,甚至參與國際藝術家與地方織女的手繡工作坊,真正看見了泱泱大國精彩且振奮人心的織布技藝,見證仍然活著的文化資產。

帶領聽眾一同回顧我在異地一年的織物之旅,那些親眼所見的生活方式與染織的製程,分享從印尼地方出發的文化觀點作為參照,以及深刻的觀察與反思。

- 講者現場會帶許多駐村旅行所搜集的各式樣染織作品,讓大家可實際感受認識喔。

- 蠟染場(Batik)介紹:

蠟染(Batik)是印尼最享譽盛名的傳統工藝,其工藝之細緻繁雜,在印尼屬正式服裝,已成為印尼人民的文化認同,也是印尼政府致力保護的民族工藝,2009年聯合國教科文組織將印尼蠟染(Batik Tulis Indonesia)列為世界文化遺產後,政府更將每年10月2日定為「印尼蠟染節」,並鼓勵每週穿 Batik 上班,是全國人們心中公認的國服。

交換學生時期,我主要生活在孕育蠟染的爪哇島上,是宮廷傳統蠟染(Pedalaman)所發源的日惹與梭羅(Solo)地區,讓我得以有非常多的機會前往中爪哇周邊的眾多蠟染村莊參訪,例如 Giriloyo 與 Laweyan 蠟染村等等;也透過學校戶外教學前往北加浪岸(Pekalongan)的蠟染工坊,這座城市為海岸蠟染(Pesisir)的中心,此類蠟染有別於傳統蠟染對於使用和社會等級有嚴格規定,圖案形式與顏色皆更寬容且更具商業性,花草鳥獸圖鮮豔且自由奔放,更專程旅行赴西爪哇省的井里汶(Cirebon)與東爪哇省的外南夢(Banyuwangi)等沿海城市尋找當地限定的獨特圖紋;而蠟染印章(Batik Cap)亦是手工蠟染的重要技法,在日惹的 Omah Kreatif Dongaji 工作室,學習將厚卡紙等建議材料製作成環保印章取代傳統的銅製印章,好玩且永續,創造專屬自己的創意紋樣。

- 伊卡織場(Ikat)介紹:

如果爪哇人有蠟染,那麼在其他的群島,則是壯闊的編織布匹世界。尤其是東部的東努沙登加拉省(Nusa Tenggara Timur / NTT),此省份的三大行政島群由同一個政府所管理,但並不意味著文化是同質的,每個地區與部落都有各自豐富的獨特性,語言、信仰、傳說、習俗則影響著織品服飾文化的迥然不同。經線伊卡是印尼最常見的伊卡織布類型,廣泛分布在印尼各島嶼,尤其是 NTT 省,伊卡原文「Ikat」字面意義即為「綁成束」,因為使用此技術的織布,其圖紋的呈現全靠「綁染」工序來產生,相當高難度。

這趟三大島的田野旅行我從弗洛勒斯島(Flores)西部的納閩巴霍(Labuan Bajo)觀光勝地開始,一路向東穿梭整座大島的各個縣治前往毛梅雷(Maumere)小鎮,接著躲過了東部火山爆發的影響順利飛至西帝汶島(Timor)中停,再飛向最終目的地松巴島(Sumba)由西南松巴縣跋涉至東松巴縣完成整趟旅程。

途經了許多原住民居住地,遍地都是正在織布的婦女,更走入深山野嶺的無數村莊中探尋織布媽媽們,親眼記錄下織布的過程並簡單訪談族民的歷史記憶,最後更直接購買支持;也參與國際纖維藝術家的手繡工作坊,帶領部落媽媽們用針線勾勒出自己的生命故事與願景。五週的時間裡,織布引領我走入萬千世界,更經驗了婚喪喜慶,婦女們也用織布抗爭、證明身份,深刻理解織布在社會上從生到死扮演的重要角色,且具有與每個族民們猶如骨肉的情感聯繫。